Quattro mesi fa approdava in Italia un biopic su James Dean (Life, di Anton Corbijn) in cui trovavano felicemente ospitalità una moltitudine di numi della vita culturale della Hollywood anni ’50, sulla scena come “dietro le quinte”: in quel caso, lo ricordiamo, su tutti primeggiava il tenace Jack Warner di uno splendido Ben Kingsley. A febbraio inoltrato (stranamente stavolta non ci ritroviamo fra gli ultimi) giunge un altro titolo appartenente all’ormai scorsa stagione cinematografica, L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo, anch’esso debitore (ancor più) di una parte non trascurabile del cast dedita ad impersonare artisti di variegata levatura.

Il lungo è “debitore” in quanto il pepe sparso nel corso dell’intero metraggio è in larghissima parte fornito dall’accurata ricostruzione di un’atmosfera sociale dinamica e controversa che, animata dalle giuste figure (fra cui risultano davvero degni di nota i “cineasti” John Goodman, Michael Stuhlbarg, Dean O’Gorman, David James Elliott e Christian Berkel), va a costituire il credibile humus umano con cui ha dovuto confrontarsi lo sceneggiatore Dalton Trumbo, la cui carriera, una volta terminata la seconda guerra mondiale, è stata incontrovertibilmente compromessa dal dilagare della distorta lettura del reale diffusa in tutt’America dal maccartismo, come è similmente accaduto a Chaplin o al compositore Elmer Bernstein, per citare due casi alquanto eclatanti.

Entrato nella blacklist dei “Dieci di Hollywood” per essersi rifiutato, nel contesto delle indagini politiche del Congresso, di dichiararsi “imbecille o schiavo” del popolo americano (che peraltro mai ha avuto in odio), ossia di ammettere, sotto malcelata forzatura, di aver aderito all’inviso movimento comunista, venne in breve radiato dal sistema produttivo, incarcerato ed obbligato al tacet creativo. Dipinto come un nemico pubblico pur senza aver effettivamente compiuto alcun reato, subite ritorsioni pubbliche e private, si trovò costretto ad operare sotto falso nome per diversi anni, come revisore di promettenti opere minori, intraprendendo nuovamente, copione dopo copione, un’ardua ascesa professionale (nota a pochi superiori e confidenti) che gli riservò i più grandi trionfi occultati (quali vennero decretati i soggetti targati Vacanze romane e La più grande corrida), fino a quelli trasparenti e purtuttavia brucianti del 1960 (Spartacus ed Exodus), conquistati dietro compensi non di rado deplorabili e ad un caro prezzo imposto alla propria famiglia, le cui attività vennero convertite in ottemperanza al suo estro inventivo, caratterizzato da ritmi estenuanti e motivo del suo progressivo cadere in atteggiamenti autoritari e scontrosi.

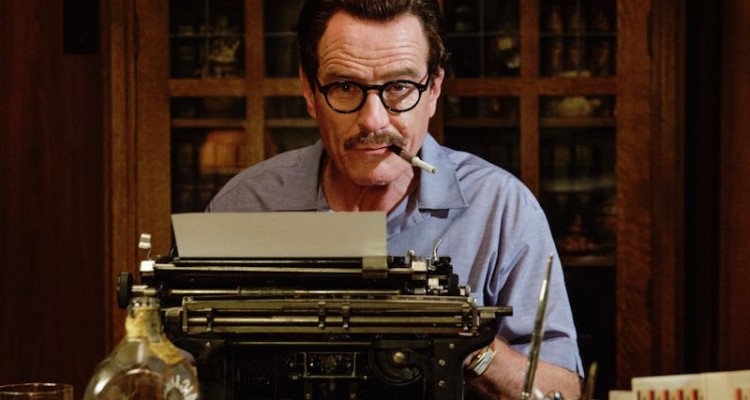

Jay Roach, in passato regista della trilogia di Austin Powers, narra quasi un trentennio di segreta storia dello spettacolo, poi improvvisamente di plateale pubblico dominio, facendo luce, oltre che sui drammi giudiziari, familiari e lavorativi del Trumbo di un rugoso, fumoso, immancabilmente “carburato” ed empatico Bryan Cranston (volto noto specialmente all’interno di serie come Malcolm e Breaking Bad), nominato per la prima volta agli Academy Awards, sul declino di sorpassati abitatori dello star system del calibro di Edward G. Robinson, sulla dilagante diffida nei confronti dei rossi dell’Est, perpetrata da giganti chiamati John Wayne e Robert Taylor, e da irredimibili civette seguite da milioni di lettori, élite incarnata da un’infida Helen Mirren, serpe vanesia amante delle prime pagine, paladina dei più radicati ideali americani e fiera oppositrice delle minacce bolsceviche (pure con un maligno tocco di antisemitismo).

All’innegabile distinzione del cast funge da contrappeso, qui e là, un altrettanto inconfutabile elementarità nella costruzione drammaturgica, che per quanto non arrivi affatto ad annoiare, anche grazie ad un’elogiabile dose di pertinente umorismo e divertiti pittoricismi, troppo spesso alberga sequenze dalla fattura compressa e vagamente incompiuta, oltre a un facilmente percepibile squilibrio tra il focus dedicato all’aspetto umano del nostro e il suo curriculum, che rimane abbozzato entro i sipari vaporosi dei ricorrenti bagni, gl’instancabili esercizi di battitura e gli stralunati tête-à-tête con i datori di lavoro, senz’alcun minimo accenno alle altre realizzazioni, su tutte forse la difficilmente dimenticabile impresa registica di E Johnny prese il fucile (1971), pure non distante dalla cronologia esplorata in quella che, in definitiva, è una sobria biografia certo non lungi dal farsi apprezzare dal pubblico più colto e magari smaliziato fino a quello più dozzinale. Si rimane in attesa di un ulteriore chiassoso episodio metacinematografico, pochi giorni fa presentato con successo alla Berlinale 2016, programmato in marzo per le sale italiane.