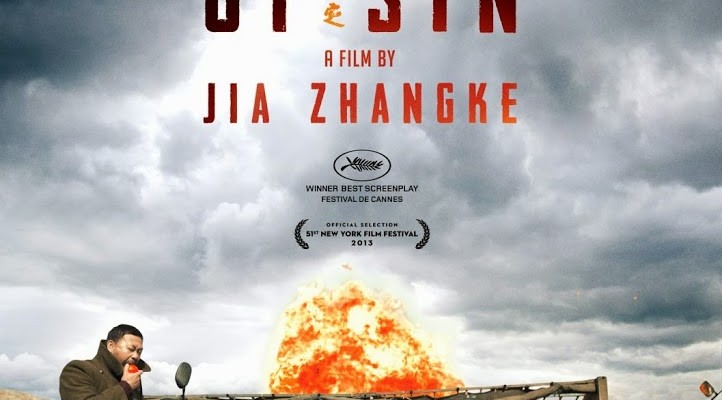

Le schegge impazzite dell’ultimo film di Jia Zhangke sembrano rovesciarsi su stesse come il monito di una disputa all’interno di una società magmatica, che sprizza fuoco e adrenalina sotterranee, come nei più spietati noir di Samuel Fuller.

Quello che non si riesce ad intendere nel crime movie di Zhangke è la mancanza di un centro propositivo che faccia da rete di similitudine agli eventi narrati. Manca il filo conduttore di un senso unitario e molteplice. E’ la definitiva condanna ad uno stile di vita dove la dicotomia ricchi/poveri trova un culmine mai visto in maniera così raggelante e vivido?

La connotazione prossimale ad un luogo amenico del cinema pretesa da Zhanke, intende far luce sulla volontà di quest’ultimo di appropriarsi di uno stile, dove la violenza porta ad altra violenza, in una concatenazione senza soluzione di continuità, forse per parlare in modo più compiuto di una rarefazione umana che ha dell’incredibile.

Il noir iperviolento di Zhangke è un tratatto socio.politico sibillino dove il sangue diventa materia di studio per l’inusitata comprensione di un universo visivo caotico e disturbato.

La decisione del regista di andare oltre lo stile fermo, calmo, contemplativo del documentario scaturisce da un senso di sperimentazione ardito che si appropria di una futurazione del linguaggio, espressa attraverso movimenti di macchina lenti e del tutto riconoscibili al suo cinema predente.

Un documentario sulla violenza endemica che si protrae con un gusto per lo sberleffo, adattando ai volti della Cina di oggi un cinismo che non si è abituati a vedere.

Il formalismo di Zhangke si scontra con una prossimità raggelante e furibonda verso il senso ultimo delle cose, la capacità di vedere oltre lo sguardo, di fissare il vuoto di uno sgomento che non ha padri e avrà probabilmente invece eredi.

Il respiro di questo cinema così controllato è un respiro feroce e duraturo nel tempo, una sorta di ellissi collassata su se stessa, che permette al motore della narrazione, sempre ieratica e in qualche modo viscerale e scomposta, di farsi visione imposta da un dio che tutto vede e giudica.

E’ il giudizio morale del regista cinese a rendere questo Il tocco del peccato un’opera così fascinosa ed inquietante? Di sicuro lo metterebbe in distinzione con i teatrini dell’assurdo di Tarantino, dove nulla sembra mai trovare un senso oltre la parodia dei generi (salvo poi trovare la via esatta per la rappresentazione della follia ucronica, dove la Storia si ribalta, come mai era stato inscenato, come in Bastardi senza gloria).

Jia permette al suo cinema di prendere il volo, inabissarsi, guardarsi in faccia, trovare sempre la strada verso un percorso introverso e sfacciato, assumendo così un paradigma visivo dove lo stile invisibile si fa prospettiva verso il discernimento bene/male.

In fondo nei quattro episodi incrociati tra di loro, ogni spettatore può decidere quale sia il migliore, ognuno ha il suo eroe o la sua eroina preferita, ed è in questo gioco a tetris forse che sta il senso mai univoco del film di Zhanke. Una chiazza rossa dove è impresso lo stemma di un morto che canta una canzone mentre il mondo va al collasso.